JEAN-PHILIPPE JAWORSKI – Janua vera

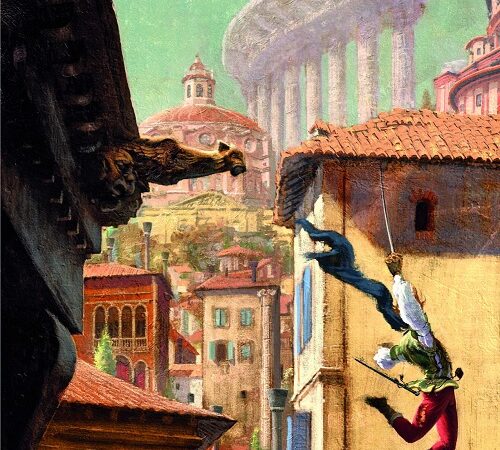

Jean-Philippe Jaworski, ce n’est pas seulement Gagner la guerre, l’œuvre pivot de la fantasy française. Deux ans plus tôt, en 2007, le même auteur nous a offert aussi des nouvelles de haut vol, receuillies dans Janua vera, sa première publication si on excepte ses travaux pour le jeu de rôle. On y trouve l’ébauche de son futur livre. L’une de ses histoires en effet, « Mauvaise donne », met déjà en scène ses personnages, l’assassin soupe-au-lait Benvenuto Gesufal et le machiavélique politicien Léonide Ducatore. Elle raconte leurs aventures dans cette même ville, Ciudalia, très inspirée par la Renaissance italienne, dans la même atmosphère et avec le même style canaille que l’ouvrage qui suivra.

C’est d’ailleurs l’ensemble des nouvelles proposées alors par Jaworski, et pas seulement « Mauvaise donne », qui prennent place dans ce monde, le Vieux Royaume, qui sera le cadre de Gagner la guerre. Et pourtant, elles sont significativement différentes. Avec le roman-fleuve sorti en 2009 par l’auteur, avec ces aventures de cape et d’épée renouvelées qui semblent trouver leurs dialogues du côté de chez Michel Audiard, on a pu parler d’un style Jaworski. Mais Janua vera montre qu’il existe en fait plusieurs styles Jaworski. Que ce professeur de lettres à la ville, qui sait définitivement très bien écrire, est un caméléon. Qu’il est capable d’adapter sa narration à plusieurs sous-genres littéraires.

La seule faiblesse de Gagner la guerre, le seul reproche à lui faire, c’est qu’il délaisse pendant quelques pages la style réaliste de son récit pour nous plonger bizarrement en pleine fantasy tolkienienne. Au beau milieu de son roman, Jaworski ne résiste pas à l’envie de nous faire visiter son monde, à nous faire connaître d’autres facettes de son Vieux Royaume, que cette ville de Ciudalia gangrenée par la pègre et dirigée par des puissants sans scrupule. Mais avec le format de Janua vera, en nous relatant des histoires sans lien entre elles (ou presque), il peut nous faire profiter plus librement de la plasticité et de la diversité du monde qu’il a créé, sans jamais paraître hors-sujet.

Chacune de ses nouvelles nous emmène dans un coin différent du Vieux Royaume. Et chacune prend une tournure distincte. La toute première, « Janua vera », qui nous relate l’histoire d’un roi tout-puissant travaillé par l’ennui et la folie, prend la forme d’un récit mythologique. « Une offrande très précieuse » , avec ses barbares combattant et sa magie obscure, confine à la sword & sorcery. « Le service des dames » s’inspire quant à lui du roman courtois médiéval. « Jour de guigne » donne dans la fantasy humoristique, dans une veine assez proche de celle de Terry Pratchett. « Le conte de Suzelle » est exactement ce qu’il annonce, un conte à la fois beau et cruel, et peut-être la meilleure de ces nouvelles, pourtant toutes excellentes. « Le confident », qui nous parle quant à lui d’un reclus condamné à l’obscurité, est inclassable. Quant à « Un amour dévorant », avec son histoire de spectres et de tragédie amoureuse, il évoque le roman fantastique à la mode du XIXème siècle.

Ce XIXème siècle qui fut l’âge d’or de la littérature française, Jaworski en est l’héritier. Son écriture est recherchée, travaillée, riche en vocabulaire, mais jamais elle ne prend le pas sur le récit. Elle y est subordonnée, elle est tout entière à son service, y compris quand l’auteur se lance dans des descriptions. Ses histoires, souvent tournées vers les anonymes, vers les simples, vers les petites gens des villes et des campagnes, rappellent le roman réaliste d’alors. Et il en est de même de son souci de documentation, quand par exemple, dans « Un amour dévorant », il décrit par le détail les techniques des charbonniers. Jaworski ne le fait pas par remplissage, ni pour étaler ses connaissances, mais parce que cette description est utile, qu’elle se montre importante dans le déroulé ultérieur de l’intrigue.

Jean-Philippe Jaworski prolonge et renouvelle le XIXème siècle. Il nous propose, comme les meilleurs auteurs de fantasy (au rang desquels il figure), toutes nationalités confondues, une suite aux grandes fresques romanesques et aux nouvelles tragiques qui ont marqué cette époque où la grande littérature était aussi de la littérature populaire (à moins que cela ne soit le contraire).